高校受験を控えるお子さんを持つ保護者の方にとって、高校受験の勉強計画をどう立てるかは大きな悩みの一つだと思います。

「計画は立てたものの続かない」

「何から手をつければいいのか分からない」

といった声もよく耳にします。

高校受験の対策では単に勉強時間を増やせばよいわけではなく、「いつ・何を・どのように」学習するかが大切です。そこで今回の記事では、これまで数多くの受験生を指導させていただいた経験をもとに、

・高校受験を控えたお子さんのいる保護者の方

・勉強計画の作り方を知りたい保護者の方

へ向けて、高校受験に向けた勉強計画の作り方を、わかりやすく5つのステップでご紹介します。あわせて効率的に勉強するためのポイントもお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

高校受験の勉強計画|いつからどれくらい?

まずは高校受験を念頭に置いた勉強計画について、いつからどれくらい行うのか、年間スケジュールと勉強時間の目安を確認しておきたいと思います。

受験勉強の開始時期と年間スケジュール

高校受験の勉強は、中1・中2の基礎固めが重要です。そういう意味では、中1から受験勉強が始まっているとも言えます。ただ、本格的な受験勉強は中3から始まると思います。以下のスケジュールを目安にしてみてください。

- 中1・中2:学校の授業をしっかり理解し、定期テスト対策を行う

- 中3春~夏(4月~8月):苦手分野の克服+基礎力の強化

- 中3秋~冬(9月~12月):応用問題・過去問演習

- 中3直前期(1月~2月):志望校別対策・実戦演習

1日の勉強時間の目安

高校受験に向けて中学3年生が1日に勉強する時間は、次の時間が目安と言われています。

- 公立高校(標準レベル):平日3時間、休日5時間

- 公立上位校・私立難関校:平日4~5時間、休日6~8時間

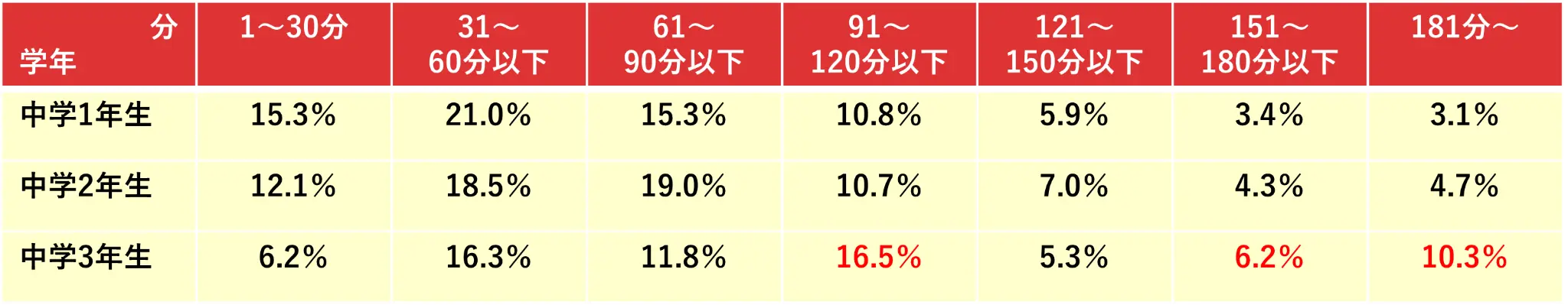

実際はどうでしょうか。文部科学省が行った『義務教育に関する意識に係る調査(速報)』の「平日の家庭学習時間」によると、平日に塾に通っているお子さんの学習時間の平均値は次のようになっています。

【平日の家庭学習時間 学習塾を含む】

(出典:文部科学省『義務教育に関する意識に係る調査(速報)』を参考に作成)

この調査では全学年とも0分の割合が最も多かったのですが、ここでは1分以上家庭学習をしているお子さんの割合のみ記載しています。

やはり中学3年生では家庭学習の時間が増えていることがうかがえます。もちろん、ただ単に学習時間を増やすことではなく、効率よく勉強できているかどうかも大切です。

高校受験の勉強計画の作り方【5ステップ】

では高校受験に向けて、どのように勉強計画を立てていけばよいのでしょうか。順序立てて勉強計画を立てることで、効率よく高校受験のための学力を伸ばすことができます。

ここでは勉強計画の作り方を5ステップでご紹介します。一例ではありますが、ご参考になさってください。

ステップ1|ゴール(志望校)を決める

まずは目標となる志望校を決めます。志望校が決まると、具体的な勉強計画を立てやすくなります。志望校を決める際には、以下のポイントを意識してください。

- 志望校の偏差値を確認する

- 志望校の過去問を見て難易度を調べる

- 学校説明会・オープンスクールに参加する

- 家族や先生と相談する

志望校や受験の選択肢に入れている学校の偏差値を調べ、現在の自分の学力と比較します。また、実際の過去問を見て、難易度や問題の傾向などを確認します。

志望校が絞れて来たら説明会やオープンスクールへ行き、実際の雰囲気を知ったり詳細な情報を入手したりしましょう。志望校の雰囲気や特色を体感して知ることで、学習意欲が高まります。

そして家族や先生と相談しながら、現実的な目標を設定します。

ステップ2|現在の学力を把握する

ステップ2では、自分の学力を正確に把握します。得意科目と苦手科目を把握することで、効率的な学習計画が立てられます。

現在の学力は模試や過去の定期テストの結果を振り返ることで、苦手な科目や分野を洗い出します。具体的には次の方法で確認しましょう。

- 模試の結果を振り返る:各科目の偏差値や、得点分布をチェック

- 過去の定期テストの結果を分析:特に苦手な単元を明確に

- 自己診断テストを受ける:教科ごとに短時間でできる診断テストを実施

- 先生や家庭教師に相談する:第三者の視点で自分の弱点を教えてもらう

ステップ3|長期・中期・短期の計画を立てる

勉強計画はいきなり詳細に決めていくのではなく、「①長期」「②中期」「③短期」に分けて考えると決めやすく、勉強も無理なく進められます。

①長期(1年間):大まかな目標設定

受験日までのスケジュールを確認し、各科目の目標を設定します。1年間でだいたいどのレベルまで到達するかを決めましょう。

②中期(1~3か月):重点的に学習する単元を決める

例えば「夏休み中に英単語を1000語覚える」「秋までに数学の計算問題を完璧にする」など、重点的に取り組みたい単元を中心に具体的な目標を設定します。定期的に模試(校外模試)を受け、成績の推移を確認しましょう。

③短期(1週間・1日):具体的な学習内容を決める

1週間ごとに勉強内容を決め、毎日やるべきことを具体的にリストアップします。無理なく続けられるボリュームで計画することがポイントです。

例:「月曜:数学の関数」「火曜:英語の長文読解」「水曜:社会の歴史」など。

ステップ4|教科別の勉強方法を決める

科目ごとにお子さんが取り組みやすい勉強法を選ぶことで、効率よく学力を伸ばしやすくなります。教科ごとの勉強方法の一例を載せておくので、参考にしてください。

【国語】

■毎日15分間、長文読解に取り組む

■古文・漢文は単語と文法を重点的に

■作文対策として、要約練習を行う

【数学】

■公式を暗記した後、問題演習

■苦手分野を集中的に解く

■模試の見直しを徹底し、同じミスをしないようにする

【英語】

■毎日20個の英単語を覚える

■文法問題を繰り返し解く

■長文読解は時間を計りながら解く

【理科・社会】

■図や表を活用して視覚的に学ぶ

■教科書の内容を音読して、記憶の定着を図る

■過去問を解き、出題傾向を把握

ステップ5|計画の見直しと調整

勉強計画を立てて実際に取り組み始めたら、まずは1週間~1ヶ月ごとに定期的に進捗を確認しましょう。計画通り進んでいるか、このまま進めてよいか、もう少しボリュームを増やしてもよいかなどによって、その都度計画を調整します。

【ポイント】

- 1週間~1ヶ月ごとに振り返る:進捗を確認し、遅れている部分を修正

- 模試の結果を分析:成績の伸びや課題を把握し、学習計画に反映

- 無理な計画や少なすぎた場合は修正する:予定通りに進まない場合は柔軟に調整

効率的に勉強するためのポイント

しっかりと立てた勉強計画に沿ってより効率的に勉強するには、次の2点を意識するとよいのではないでしょうか。

①タイムマネジメント

②モチベーションの維持

タイムマネジメント

初めに学習時間の目安をお伝えしましたが、あくまでも目安であり、どれくらい効率的に身についているかが大事です。

特に中学3年生は時期によって学校行事や部活の主要メンバーであったり、部活の後に塾や習い事があったりと、とても忙しいです。その中で勉強時間を確保するには、タイムマネジメントのコツを押さえて勉強することが大切です。

【タイムマネジメントのコツ】

- スキマ時間を活用する(通学時間に英単語を覚えるなど)

- 朝活(朝の時間)の実施

- ポモドーロ・タイマーを学習に取り入れる

(※ポモドーロ・タイマーとは、「25分集中して作業+5分休憩」というサイクルを繰り返すことで、高い生産性を維持する時間管理術と言われています。)

モチベーションの維持

高校受験への道のりは中学3年だけで考えても長丁場です。以下にモチベーションを維持し、効率的に勉強するためのポイントをまとめました。モチベーションを維持するには、次の6つの方法が考えられます。

①目標を意識する

「○○高校に合格!」という、最初に決めたゴールを意識しましょう。紙に書いて貼るなども、視覚的に目に入るのでよいと思います。

また、志望校の制服を着た自分を想像するなど、お子さんが合格後の自分をイメージするのも効果的です。

②小さな成功体験を積み重ねる

日々の計画(=小さな目標)を達成していくことで成功体験が積み重ねられます。この積み重ねが大きな自信へとつながります。

お子さんがご自身で達成できた自分をしっかり褒めることも大切です。勉強計画で立てた1日の計画分が達成できていたり、模試や過去問の点数が上がった時も、たくさん自分を褒めましょう。

③自分にご褒美!

お子さんが「これがすんだら好きなお菓子を食べる」「模試が終わったら友達とゲームをする」などにご褒美を設定して、楽しみを作るのもひとつです。

「これがすんだらお茶しよう!」などのタイミングでは保護者の方も一緒にくつろぐのもよいのではないでしょうか。

④勉強仲間をつくる

勉強仲間がいると、意外と家庭学習がはかどります。友達と模試の結果を報告し合って勉強の進捗を励まし合ったり、家族と勉強計画を共有して、「今日は〇〇を頑張る!」などのように宣言することでもやる気が出ます。

ただし保護者の方は、「今日は〇〇する日でしょ!」というように強制的な声掛けはなるべく避け、可能な限り自発的にお子さんが取り組めるように見守りましょう。

⑤環境を整える

高校受験の勉強をしている間はスマホやゲームを勉強する場所以外に置いたり、パーテーションを立てるなどで学習環境を整えるのも効果的です。

音楽が流れている方が集中しやすいのであれば、なるべく歌詞のない音楽や、集中しやすいBGMを流すのもよいでしょう。

日本語の歌詞が入っていると注意が無意識にそちらへ流れてしまうため、注意が必要です。前の項目でお伝えした「ポモドーロ・タイマー」用のBGMを流すのもよいと思います。

⑥休憩をしっかり取る

これも「ポモドーロ・タイマー」に似ていますが、お子さんの学習ペースに合わせて「25分勉強したら5分休憩」「50分勉強したら10分休憩」などのように適度に休憩を取り入れましょう。

軽いストレッチをはさむとこわばっていた体がリフレッシュされます。

受験直前の勉強計画は?

高校受験が目前に迫った受験直前期は、勉強計画もそれまでとは少し変えておく必要があります。直前期とは中学3年生の1~2月を指しますが、過去問演習はそれよりも前から取り組んでおいた方がよいでしょう。

以下に過去問演習の進め方と、直前期のポイントをお伝えします。

過去問演習の進め方

過去問は、実際に受験する高校が絞り込まれる秋頃から取り掛かるのが一般的です。

- 10月~12月:基礎復習+過去問演習

- 1月~2月:志望校別の過去問演習+予想問題演習

もちろん、余裕がある人はそれよりも早くから取り組んでもよいでしょう。過去問演習については次の記事も参考にしてください。

<関連記事>高校受験|過去問は「いつから」「どのように」「何年分」やればよいかを解説

直前期のポイント

直前期になると、上記の通り志望校別の過去問演習を繰り返しながら、次のことに気をつけます。

- 苦手科目、苦手問題を中心に復習

- 生活リズムを崩さないように心がける

- 体調管理を徹底(手洗いうがい、マスクの着用など)

- よく食べしっかり睡眠をとる

ここまで勉強計画に沿って取り組んできていれば、あとは過去問演習や予想問題演習で追い込みをしながら、体調管理に勤めます。

どんなに頑張ってきていても当日体調を崩したら実力を発揮しきれない可能性が高くなります。あまりに過敏になるとお子さんも保護者の方も双方にとってストレスになるので、適度に意識して家族みんなで体調管理に努めましょう。

まとめ

今回は一例ではありますが、高校受験にむけた勉強計画の作り方やポイントをお伝えしました。

- 目標をしっかり定める

- 「長期・中期・短期」の計画を立て、定期的に見直す

- 教科ごとの勉強方法を工夫し、効率よく学習する

- すき間時間を活用する

- 高校受験までモチベーションを保つ

- 受験直前は、過去問演習と志望校別対策に集中

これらのポイントを押さえつつ、無理なく続けられることが大切ではないでしょうか。計画的に準備を進め、志望校合格を目指して頑張ってください!

家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。

また、受験対策をはじめとした、お子さんと保護者の方に役立つ様々な情報を発信しています。ご興味のある方はぜひ、ご参考にしてください。

家庭教師のガンバ 編集チーム ありま

こんにちは。家庭教師のガンバ編集チームです。日々の勉強やテスト、受験、不登校などのお悩みに役立つ情報を発信しています。