最後の大会や文化祭などの節目を終えると、中学3年生はいよいよ部活引退になります。穴が空いた日常に寂しさや喪失感を抱きつつも、「さあ受験勉強だ!」と気持ちを切り替えなければなりません。

ただ、いざ勉強を始めると、思うように進められないことが少なくありません。スイッチが入らず、「勉強モード」へ上手く切り替えられないのです。

そこで今回は、部活引退後の中3生がスムースに受験勉強へ移行できるよう、勉強モードに切り替える方法と、最初に取り組むべき3つの鉄則をお伝えします。部活経験者の強みを活かせば、受験勉強と向き合うことは難しくありません。この記事が着実なスタートを切るキッカケになれば嬉しいです。

下記の記事も、部活引退後に学習を進める参考になると思います。併せてご覧ください。

高校受験|部活引退後の3つの壁と親のサポート|部活経験を受験に活かす秘訣も解説!

部活引退後に高校受験の勉強を始めても間に合う?有効な対策とは

活動が盛んな部活に所属するお子さんは、受験勉強をしたくても時間を確保できない状態に陥りがちです。「引退後のスタートで間に合うの?」と疑問に感じるかもしれません。

この章ではデータを参照しながら、受験勉強の開始スケジュールに関する不安にお応えします。置かれた状況を見つめ直すきっかけにしてください。

夏休み前の引退なら「まだ間に合う」と考えるのが一般的

夏休み前に部活を引退する人は、引退後に受験勉強を始めても遅くはありません。夏休みを最大限に利用しましょう。

インターネットメディア事業を手掛ける「AZWAY」が、「高校受験に向けた勉強の開始時期」を尋ねた調査(母数606人)によると、受験勉強の開始時期として最多は「中3の春頃」で22.1%です。「中3の夏頃」にずれこむ人も18.6%と多く、この時期の開始は「一般的」だと分かります。「中2の後半〜中3の夏頃」で全体の約60%を占めることからも、夏休みの開始なら「まだ間に合う」と判断できるのではないでしょうか。

ただ、早期に受験勉強を開始する人がいるのも事実です。難関校を目指す人の中には、中学1年の頃からコツコツ勉強を始めた人もいます。とはいえ、勉強のスタートに「遅すぎる」ということはありません。今から自分のペースで計画を立てて取り組むことが、未来を変える第一歩です。両立が難しい場合は、引退後の円滑な切り替えが重要だと考えましょう。

(参照:【高校受験の勉強を始めたのはいつ?】回答者606人アンケート調査 | AZWAY)

部活引退が秋〜冬に伸びる人は受験勉強と両立が必須

夏に部活を引退できない人は、受験勉強との両立が必須です。引退後すぐに勉強へ切り替えられるよう、今から少しずつでも準備を進めておくと安心です。特に基礎に不安がある場合は、早めの取り組みが大きな助けになります。毎日遅くまで部活があるなら、塾や家庭教師を入れ、少しでも時間を確保するという方法も良いかもしれません。

また部活を引退した後、最低限の復習で応用問題へ移れるよう、日々の理解不足を防ぐ努力も必要です。普段からしっかり授業を受け、分からないことはすぐに質問して解決しましょう。

部活の強みを活かす!勉強モードへ円滑に切り替える方法

部活に真剣に取り組んできた人は、受験勉強への切り替えが上手くいけば強みを発揮します。自己分析や目標設定、課題の発見・解決など、部活で培った能力を活かせるからです。ただ実際は、円滑に「勉強モード」へ切り替えられる人は多くありません。部活経験を活かす切り替えのコツを、本章で参考にしてもらえれば嬉しいです。

部活の時間を受験勉強へ移行すれば勉強習慣がつく

まずは勉強の習慣をつけることが大切です。これまで部活に使っていた時間を、まるまる勉強に移します。空いた時間を有効活用することで、効率的に学習を進められます。部活の喪失感や寂しさを感じることも少なくなると思います。

ただ、漫然と勉強しているだけでは、すぐにやる気を失ってしまいます。集団で頑張る部活とは違い、勉強は一人きりです。集中力は部活ほど続きません。一般的に人間の継続的な集中力は45〜90分と言われています。学校の授業と同じ間隔で休憩を入れると良いと思います。

試合に向けた目標設定を参考に学習計画を立てる

受験勉強を始めるには、学習計画が必須です。計画を立てないと、勉強に迷いが生じます。「本当に意味があるのか」と自問自答するうち、自信がなくなり気持ちが切れてしまうことも…。

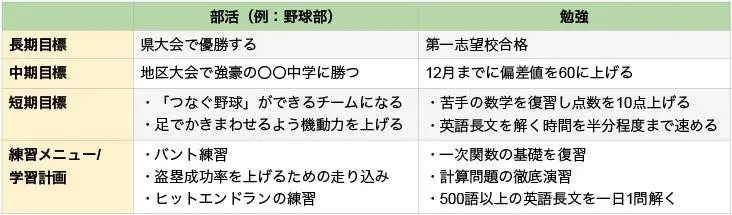

学習計画の作成には、部活の経験を活かせます。部活は「長期目標」の実現に向け、より短い期間の「中期目標」や「短期目標」を設定し動いています。日々の練習は、短期目標に向けて組まれたメニューをこなしているのではないでしょうか。

これは受験勉強と似ています。今取り組むべき学習内容を見出すには、長期目標から順に導かなければなりません。以下のように部活と対比して考えることで、自分なりの学習計画が立てやすくなります。

<部活と勉強における目標設定の対比>

部活を経験していれば、学習計画を立てやすいはずです。ただし、勉強にはコーチも監督もいません。自分自身を客観的に見つめる努力は必要です。

部活で困難を乗り越えた経験を勉強でも発揮する

部活経験者は受験に向けたメンタル形成でも強みを発揮します。試合と入試はさまざまな点で似ています。どちらも努力の過程で幾度となく成功と失敗を積み重ねます。成功の喜びを知っているからこそ、合格に向けた努力も苦になりません。失敗を多く潜り抜けてきた人ほど、成績不振にも挫折することなく対応できるでしょう。部活で培ったメンタルを活かせば、受験勉強の困難も切り抜けられます。

一人で取り組むことに不安を感じる人は、勉強の相談相手を身近に持つことが重要です。お互いの妨げにならない程度なら、友達どうしで悩みを解決し合うと、「良きチームメイト」になれるでしょう。もちろん、塾や家庭教師などプロの手を借りるのも有効です。

燃え尽き症候群?勉強モードへ切り替わらない時の対処法

勉強モードへ円滑に切り替えられない人は、燃え尽き症候群に陥っている可能性もあります。部活には熱心に打ち込んでいたにも関わらず、引退した途端に全てのやる気を失う状態です。燃え尽き症候群の人は、すぐに対処法を考えなければなりません。本章でいくつかのアドバイスを挙げますので、参考にしてください。

高校入試は部活で取り組む次の試合だと思い込む

燃え尽き症候群の人は、心の奥底で日常の変化を認められずにいるのかも知れません。気持ちに整理がつかないなら、いっそ「受験も部活の一環」だと思い込みましょう。

入試を「これまでの努力を発揮する大切な場面」と捉えると、受験勉強は「部活のミッション」として捉え直せます。学習計画の立案は「大会で勝つためのメニューづくり」、日々行う問題演習や苦手範囲の反復学習は、「筋トレや基礎練習」と同じように認識できると思います。部活と受験勉強は重なる要素が多いため、思い込みを効果的に利用できるのです。

自分で自分を律するための思い込みは「自己暗示」と呼ばれ、不安を抑制し成功を引き寄せるテクニックの一つです。自分を騙して前を向くうちに、勉強に集中する癖がつき、勉強モードに移行できます。

「今できる勉強」で集中を切らさない

勉強に取り掛かったら、できる限り集中を切らさないよう留意します。それには集中の邪魔をする「NGな勉強内容」を避けることも重要です。

<勉強モードへの切替時にNGな勉強内容>

・現在の実力とかけ離れた応用問題

・一人では対処できない問題

・興味が向かない分野

大切なのは、今この瞬間に意識を向け続けることです。勉強習慣がつくまでは、「自分が今できる勉強」から進めましょう。目の前の問題と集中して向き合えば、心に隙が生じません。内容は計算や単語の反復学習でも構いません。勉強習慣がつき次第、しっかりと計画を練って進めれば良いのです。

学習計画はできる限り具体的に

学習計画が曖昧な状態も避けなければなりません。具体的な内容を決めておかないと、今この瞬間に意識を向けられず、心が勉強から離れがちです。

たとえば数学で一次関数の復習をするなら、以下のレベルまで内容を具体化します。

<具体性のある学習計画の例>

8/1:「グラフの読み取り方」「式の求め方」を教科書で復習

8/2:「交点の出し方」「文章題」を教科書で復習

8/3:教科書の練習問題を「グラフの読み取り」〜「文章題」まで解き直す

8/4:問題集で「グラフの読み取り」「式の求め方」を演習

8/5:問題集で「交点の出し方」「文章題」を演習

8/6:模試の一次関数範囲を解き直し

この学習計画なら、目の前の取り組みに悩むことはありません。部活でうまくいかないときも、問題を細分化して具体的な練習内容を決めたはずです。勉強でも、苦手な部分を徹底的に洗い出し「どの教材で」「何をどれくらいやるか」を明確にしましょう。

受験勉強中も身体を動かす習慣をつける

集中の維持には適度な運動も大切です。机に座ってばかりいると、ストレスを感じたり、精神的に不安定になってしまうかも知れません。

運動は脳の前頭前野を活性化する効果があります。前頭前野は思考力や集中力、決めたことを遂行する能力に直結する部位です。適度な運動を挟むことで、勉強モードを維持し、効率的に学習できるようになります。

ただし、疲れるほどの運動をすると、意識が運動に傾き、勉強モードに戻れません。夏は暑さの問題もあるため、室内で軽く筋トレをするくらいが適切です。

勉強モードへ切り替わったら真っ先に行う3つの鉄則

受験勉強には、最初に行うべき3つの鉄則があります。「模試の分析」「学習計画の作成」「基礎の反復学習」です。これらを軽んじると「何をするべきか分からない」「思うように成績が伸びない」などの理由で、勉強へのやる気を失いがちです。一度気持ちが途切れると、勉強モードに戻るのは容易ではありません。

この章では受験生が最後まで勉強モードで走り抜けられるよう、3つの鉄則を具体的に説明します。もちろん、個人個人で違いはあると思いますが、一例として参考にしてください。

①模擬試験の結果から苦手分野を洗い出す

まずは現状を把握します。最近受けた模試があれば結果を精査しましょう。これまで模試を受けてこなかった人は、できるだけ早期の受験をおすすめします。都道府県単位のテストを受けることで、自分の状況を客観的に分析できます。

<模試の結果から分析すること>

・現在取れる点数や偏差値(志望校選び〜確定までの目安にする)

・同じ高校を目指す仲間の中での自分の位置を把握する(今後の学習の参考に)

・志望校合格に足りない点数(今後の勉強の参考にする)

・各教科の苦手範囲と強化ポイント(学習計画の作成に必要)

受験勉強を始めるには、各教科の苦手範囲を的確に掴むことが大切です。これまでに習った全範囲から「演習で強化できる部分」「基礎から根本的に復習が必要な部分」「他人の手を借りないと対処できない部分」を見つけ出します。

「基礎から根本的に復習が必要な部分」を中心に復習と反復学習を重ね、クリアできたら「演習で強化できる部分」を問題集で進めるのが効果的です。「他人の手を借りないと難しい部分」がある人は、塾や家庭教師を積極的に検討すると良いと思います。

②苦手分野を中心に学習計画を立てる

各教科で復習するべき内容が掴めたら、学習計画を立てましょう。学習計画は以下の順に作成します。

<学習計画を立てる流れ>

①第一志望高合格を長期目標に据える

②長期目標を実現するため、冬休みまでに実現したい中期目標を定める

③中期目標を実現するため、一ヶ月以内に成し遂げたい短期目標を定める

④短期目標を実現するため、この一ヶ月「何を」「どの教材で」「どれくらい」勉強するか具体化する

④に該当するのが学習計画です。学習計画は具体化が重要です。科目以外は何も決めずに勉強したり、ただ問題集を頭からこなしていくような勉強方法では効率が悪くなりやすいです。

③基礎を徹底し教科書の復習から取り組む

学習計画を立てたら、基礎から順に取り掛かります。自分では分かったつもりでも、実はしっかり理解していないことが少なくありません。理解が不十分だと、応用がきかず、入試レベルの問題に対処できません。模試で伸び悩む原因となり、気持ちが切れる恐れがあります。

おすすめは教科書の復習から始めることです。教科書は絶対に落とせない必須項目に絞られ、要点が短くまとめられています。短時間で全体像と内容を復習しやすい教材です。練習問題まで完璧にこなせたら、問題集に移ると良いでしょう。

問題集では基礎問題を徹底演習し、ミスがなくなったら応用へ移行します。基礎がしっかりしていれば、応用問題でもぐらつくことはありません。成績の伸びを実感できるでしょう。

部活引退後に受験勉強を開始する際の注意点

最後に講師の立場から、勉強モードへの切り替えと、受験勉強開始後の注意点をお伝えします。意識して取り組むことで、失敗を防ぎ、不安を払拭できるのではないでしょうか。

リフレッシュの時間を設けず勉強に切り替える

部活を引退すると、やり尽くした充実感と蓄積された疲労で、リフレッシュの時間を設けたくなるかもしれません。ですが、引退が夏の場合、時間的な余裕はあまりありません。可能なら即勉強に切り替えることをおすすめします。

時間をおくと「休んでいる状態」が日常になります。取り組む意志が弱いと、受験勉強に真剣に向き合えません。部活の代わりに勉強をスケジュールし、生活リズムを保つためにも、ある程度動きのあるスケジュールを意識すると良いでしょう。

模試の成績がすぐに伸びなくても落ち込まない

受験勉強開始後、模試で成績はすぐに変わらなくても、少しずつ着実に力がついていくものです。基礎からの反復学習には時間がかかります。冬までに模試の応用問題を解ける状態にすれば十分ではないでしょうか。思ったような点数が取れなくても、自分の能力を疑ったり、勉強を投げ出すことのないよう注意しましょう。少しでも成長や改善が見られるなら、「前に進んでいる」と判断します。

短期目標・学習計画は定期的なアップデートが必要

短期目標と学習計画は定期的な見直しが必要です。模試のたびに最新の成績を分析し、重点を置くべき分野、新たに生じた課題を拾い上げます。現状に応じた短期目標を立て、実現に最適な計画に改めましょう。

一つの分野が改善されれば、他の分野に新たな課題が現れることがあります。例えば、注力した部分が伸びる反面、力を入れなかった部分は対策が手薄になることもあるからです。課題を発見しては解決する作業を積み重ねる中で、徐々に全体の成績を上げていきましょう。

まとめ | 部活を頑張った経験を活かし受験をクリアしよう

部活を引退したら、できるだけ速やかに受験勉強に取り掛かることが重要です。長く休みすぎると、勉強のリズムが掴みにくくなることもあります。受験までは、意外とあっという間に時間が過ぎていきます。以下のポイントを意識し、勉強を始めましょう。

<勉強モードへスムースに切り替えるポイント>

・部活に使っていた時間を、そのまま勉強にあてる

・試合に向けた目標設定を参考に、具体的な学習計画を立てる

・部活で困難を乗り越えた経験を勉強にも活かす

受験勉強を開始したら、気持ちが切れないように留意します。以下3つの鉄則を確実に行うことで、迷いが消え、目の前の課題に向き合えるようになると思います。

<勉強モードに移行したら最初に取り組む3つの鉄則>

①模擬試験の結果から苦手分野を洗い出す

②苦手分野を中心に学習計画を立てる

③基礎を徹底し教科書の復習から取り組む

部活は高校に入ってからも頑張れます。受験までは「今この瞬間」に集中することが大切です。勉強モードを維持し、合格に向けて、一歩ずつ前進していけるように頑張ってください。

家庭教師のガンバでは無料の体験授業をやっています。家庭教師をやる・やらないは全く別ですので、お気軽にお試しください。