こんにちは。家庭教師のガンバの今村です。

理社(理科・社会)は、「コスパよく点が伸びる」科目です。理由はシンプルで、英数のように“前の単元の穴”が致命傷になりにくく、いま習っている範囲に絞って対策すれば、そのまま得点化できるから。しかも地図・写真・実験・ニュースなど目で見て覚えられるネタが多い。

今回は動画で話した内容を土台に、現場のノウハウと学習科学のエッセンスを合わせて、定期テスト・模試・入試で本当に点になる方法をお話したいと思います。

【中学生向け】復習のやり方がわからない人へ!!効果を出すコツ教えます>>

1. 社会:地理・歴史・公民は「イメージ×因果×図解」で覚える

1-1. 地理の鉄板ルーティン

文字だけで暗記しない。 地図・写真・雨温図・グラフと必ずペアに。

白地図×写真の“往復練習”

白地図で国名・都市・地形を30秒書き

Google マップ/Earthで実景や地形を確認

雨温図・作物・資源のグラフを音読(軸→最大最小→傾向→例外)

再び白地図で上書きテスト

文字だけだと曖昧になりがち。ことば⇔絵の二重ルートで記憶を固定します。

“気候×産業×貿易”をワンセット

例)ブラジル=熱帯〜サバナ気候 → 大規模農業 → コーヒーなど輸出。

気候が産業を決め、産業が貿易を決めるという“因果の一本線”で覚えると、穴埋めも資料読み取りも一気に強くなります。頻出5領域の“得点パック”

地形(扇状地・三角州・リアス)

世界の気候・雨温図

輸出入の上位(国/品目)

各地域の代表作物・資源

日本の都道府県ランキング(米・みかん・工業出荷額など)

この5領域の穴埋め+グラフ問題は毎回出ます。まずはここだけ“×潰し”を。

地理・毎日の5分メニュー

白地図10枚シャッフル → 1枚30秒で埋める

雨温図3枚 → 地域名を声に出して当てる

写真1枚 → 3語説明(地形名/地域/産業)

1-2. 歴史は「年号」より原因→結果→影響の“3行メモ”

近現代から逆走していくと、身近さとつながりでグンと楽になる。

因果のストーリー化

例)ヴェルサイユ条約(巨額賠償)→ 国内不満 → ナチ党台頭 → 第二次世界大戦…

教科書では章が分かれていても、一本の線でつなぐのがカギ。カード化して“自分に出題”

表:写真(人物・ポスター・建造物)/出来事

裏:3行メモ(原因・結果・影響)

——この想起練習(自分の記憶から引き出す練習)は、学習科学でもっとも定着に効くと繰り返し示されています。Glasp+1「後ろから前へ」学ぶ

いきなり古代文明がつらい子は、**第二次→第一次→19世紀…**の順に“遡る”。身近な現代から枝を伸ばす方が、興味も理解も上げやすいです。

歴史・毎日の5分メニュー

写真カード3枚 → 1枚30秒で3語説明

因果年表の空欄再現(昨日の穴を埋め直す)

口頭60秒で「第一次→第二次の連続性」を説明

1-3. 公民は「時事×図解×ひとこと要約」

用語を“昨日のニュース”で説明できれば勝ち。

三権分立・法案成立・税・景気循環は箱と矢印で自作図解

1テーマ=5分スピーチ(= エレベーターピッチ)

「消費税の逆進性って?」「日銀の仕事は?」など、要点3つで話せるか毎週点検。資料読み取りの型

軸 → 最大最小 → 傾向 → 例外を声に出してから答えると、読み違いが激減します。

2. 理科:実験・計算・写真の“テスト仕様”に合わせる

2-1. 実験は「仮説→操作→結果→考察」のテンプレで“点の源泉”に

装置図は“間違いラベル”込みで暗記

リトマス紙の向き/水面の高さ/電流計のつなぎ方……よくあるミスを×印で先に描くと忘れません。ノートの書き方

①仮説(〜だろう)②操作(手順・注意)③結果(数値・写真)④考察(なぜそうなったか)——太字マーカー部分はミニテスト化。テストに出やすい

学校の実験がほぼそのまま出ます。記録=未来の点、と覚えておきましょう。

2-2. 物理・化学:公式の“意味→単位→グラフ”三点セット

例)オームの法則 I=V/R → A=V/Ω → V–Iは比例直線

代表10題×3周

1周目:理解

2周目:時間短縮

3周目:条件変形(値や単位を変える)

※同じ問題でも**“思い出して解く”**形式なら効果は高い(= 想起練習)。Glasp

2-3. 生物・地学:写真/模式図 ⇔ 用語の“対応づけ”

顕微鏡写真・標本写真・星座図・岩石標本など、実物画像と語彙を必ずセットに。

フィールド型インプット

星座アプリ/地震・火山のリアルタイムマップ/博物館・科学館。体験を挟むほど記憶が残るのが理科の強みです。

3. 学習科学に基づく「伸びる仕組み」

3-1. 想起練習(リトリーバル・プラクティス)

“読む・マーカーを引く”より、「問題を出される側」に回る時間の方が定着率が高い。

方法:自作小テスト、白地図の空欄再現、口頭説明、タイムトライアルなど。

根拠(Glaspの要点):間隔を空ける学習(spacing)と想起練習の組合せがもっとも強力。まず自分にテスト→復習の流れが記憶を固める。Glasp+1

3-2. 分散学習(スペーシング)

一夜漬けより、短時間×回数。

設計例:30分×3回(当日/翌日/3日後)=合計90分でも保持率が段違い。

Glaspのハイライトでも、**“回数を分けて想起するほど記憶痕跡が強化される”**といった趣旨のまとめが紹介されています。Glasp+1

3-3. 事前テスト→フィードバック(答え合わせ)

「勉強してからテスト」より「テストしてから勉強」の方が、弱点がハッキリ可視化され、その後の学びが深まることが報告・紹介されています。理社はこの手法と相性

4. “理社ブースト”7日間メニュー(中3・テスト/模試前)

毎日共通(15〜25分)

①昨日のミニテストの解き直し(×問題だけ)

②今日の新規ミニテスト作成(地理2・歴史2・理科1=計5問)

③口頭1分×2本(例:「雨温図の読み方」「第一次→第二次の連続性」)

Day1:地理「世界の気候・雨温図」+理科「オームの法則」

Day2:歴史「第一次〜第二次の因果」+理科「濃度計算/質量保存」

Day3:公民「三権分立・法案成立」+理科「生物(細胞・植物)」

Day4:地理「日本の農業と地域特色」+理科「作図(装置図・回路)」

Day5:歴史「江戸→明治の改革・産業」+理科「地学(地震・火山)」

Day6:総合演習(過去問の大問を時間計測で)

Day7:弱点縛りの総合小テスト→ノーヒント口頭説明→仕上げ復習

ポイント

各日の最後に「間違い1行メモ」(原因/正解/次の注意点)。

分散学習になるよう、3日後に同テーマをもう一度軽く回す

5. 直前でも効く“7つの即効テク”

白地図×10枚:都道府県・世界主要国・大地形(河川・山脈)を1枚30秒。

資料読み取りの型:軸→最大最小→傾向→例外を声出し→解答。

歴史の写真カード:人物/出来事/影響を3語で即答。

理科の装置図:×ラベル(やりがちなミス)を先に描く。

単位の唱和:A・V・Ω・N・J・Pa…を毎朝10秒で。

“比の三角形”:密度・濃度・速度は比の感覚で即式立て。

“言える化”:1分説明 → 30秒説明へ圧縮。話せる=点になる。

6. おすすめ勉強ツールの“使い方”まで

動画授業/解説:歴史の因果・地学の現象は動画が強い。倍速→一時停止→メモ→再生の“アクティブ視聴”。

Google マップ/Earth:実景→地図→実景で往復。等高線・衛星・ストリートビューを切替。

白地図・装置図テンプレ:印刷して毎日1枚。空で描けるようにする。

チャット型AI:わからない点は「なぜ?」を3回。要点を3つの箇条書きにしてもらい、それを自分の言葉で言い直す(= 想起練習)。学びの設計として“問題を出す→答える→即フィードバック”を回すと効果的。

7. 単元別の“点が取れる勉強法”をさらに深掘り

7-1. 地理:雨温図と産業・貿易は「リンク暗記」

雨温図は、最高気温/月降水量のピーク位置と幅で気候帯を即断→作物・産業・貿易にリンク。

得点がとれる覚え方

地形(写真→名称→成り立ち1行)

気候(雨温図→気候帯→代表作物2つ)

貿易(国→上位品目3つ→理由1行)

日本(都道府県→1位品目→根拠1行)

7-2. 歴史:写真・地図・年表の“三位一体”

写真(人物・建築・ポスター)→年表の位置→地図(どこで)

口頭テスト:「この写真に関係する出来事を原因→結果→影響で30秒」

逆走学習:昭和→大正→明治…の順に。知っている時代から太い幹を作り、枝を伸ばすイメージで。

7-3. 公民:定義暗記→“身近な例で言い直す”

例)需要と供給:価格が上がると需要は減り、供給は増える→推しのライブチケットの転売価格を例に説明、など。

図解:箱と矢印で、三権分立/法案成立/金融の仕組みをA4に1枚。

時事連動:ニュースを用語で説明(「このニュースは“景気後退”のサイン?」など)。説明できる=理解できている。

7-4. 理科・物理:計算の“意味・単位・グラフ”

公式暗記で終わらせない。なぜその式なのか→単位が何か→**グラフの形は?**までセット。

代表10題×3周(2週間でいい)。空欄補充式の“意味確認ミニテスト”を間に挟むと定着が跳ね上がる。

7-5. 理科・化学:計算の“比”と“保存”

質量保存・定比例・濃度は、比の三角形と単位換算を最初にまとめる。

「与式→代入→単位」を声に出して確認(単位が違えばミスの予兆)。

7-6. 理科・生物:写真問題は“見慣れた者勝ち”

顕微鏡写真:部位名・役割・倍率の注意。

分類表は例外の扱い(例:単子葉類・双子葉類の代表例)を赤字1行で。

模式図の“白塗り復元”:図のラベルを消して1分で再現(= 想起練習)。

7-7. 理科・地学:プレート・地震・星は“動き”で理解

プレート境界:発散/収束/すれ違いを図で矢印。

地震:P波→S波→初期微動時間の計算は、図を大きく描くとミスが消える。

星:季節ごとにアプリで実見→方角と時刻を1分で言えるように。

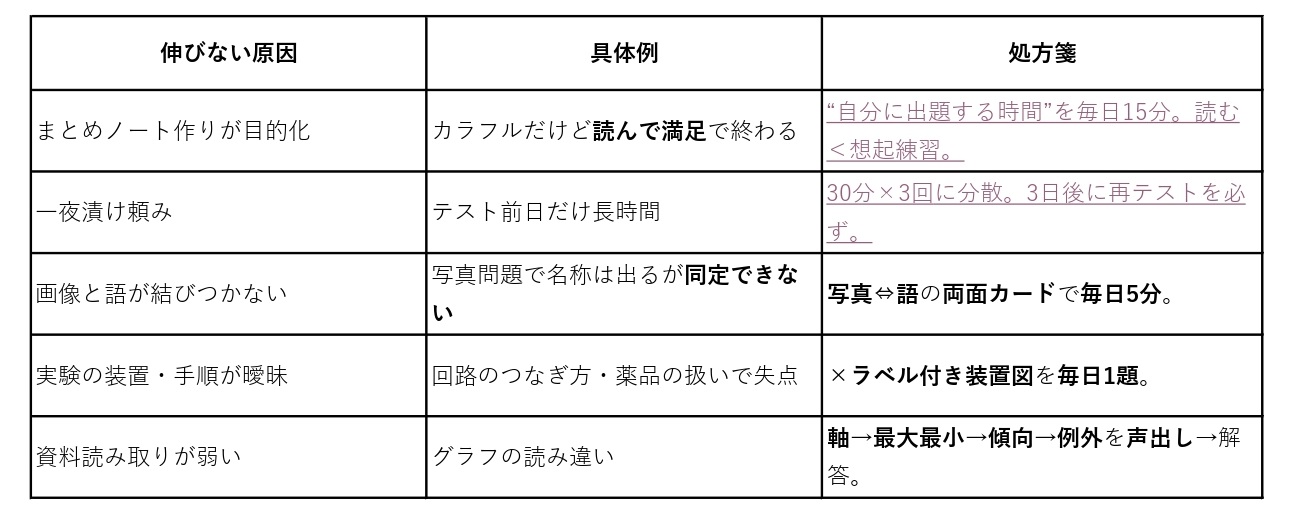

8.よくある“伸びないパターン”と処方箋

9. Q&A:よくある質問にサクッと回答

Q1. 暗記がとにかく苦手…どうすれば?

A. 暗記=“思い出す練習”に置き換えましょう。自分に出題する(家族やアプリでもOK)、口頭で1分説明する、白地図を空で描く。この“能動側に回る”だけでも定着が激変します。

Q2. 英数で手一杯。理社に時間をかけられない。

A. 1日15〜25分のミニテスト運用でOK。地理2・歴史2・理科1の5問だけ。×だけ翌日出し直すので、合計時間は膨らみません(むしろ効率化)。

Q3. 動画は観ているけど、成績に結びつかない。

A. 倍速→一時停止→メモ→再生の“アクティブ視聴”に変え、視聴後すぐ自分の言葉で要点3つ。さらに写真カードや白地図で“自分に出題”までやって初めて点に変わります。

Q4. 市販問題集はどれを選ぶ?

A. まずは学校ワークの反復が第一。足りなければ、資料読解が多めのものを1冊。代表10題×3周で十分です。

10.さいごに:好奇心が“点”に変わる瞬間をつくろう

理科・社会は、見える世界とつながる科目です。地図を広げれば産業が見え、実験をすれば自然の法則が手の中で動く。動画・地図・実験・ニュースを味方に、“読む勉強”から“出題される勉強”へ。

想起練習 × 分散学習 × 事前テストの三点セットを、まずは7日間だけ徹底してみてください。定期テストも模試も、「あ、覚えてる」の手応えが増えていきます。

家庭教師のガンバ 今村 剛